地震が起きるとまずはじめに各地の「震度」がテレビなどで伝えられます。

そしてその後にニュースなどを見ていると「マグニチュード〇〇の規模の地震」とよく聞くことになります。

そもそも震度とマグニチュードは何が違うのでしょうか?

- 震度とマグニチュードの違いや関係が知りたい!

- 震度が大きいとマグニチュードも比例して大きくなる?

- そもそもマグニチュードの意味ってなに?

知っているようで意外と知らないですよね。

そこで、ここでは震度とマグニチュードの違いや関係、地震とマグニチュードの意味をわかりやすくまとめてみました。

震度とは

震度とは、「地上のある場所が、どのくらい揺れたかの大きさを表す値」です。

正式名称は「気象庁振動階級」で、日本が独自で使用している震度階級になります。観測値は日本国内に約4,300地点。震度の階級は主に気象庁が中心となって定めています。

震度は揺れを殆ど感じない0から始まり、10階級まで区分けされています。

震度と揺れの大きさ

震度は体感や被害状況による判定と、全国に配置され自動計測機器「計測震度計」で測定され発表されます。

| 震度 | 屋内 | 屋外 |

|---|---|---|

| 0 | 地震計は検知するが、人は揺れを感じない | 変化なし |

| 1 | 揺れに敏感な人は揺れに気づく | 変化なし |

| 2 | 多くの人が地震に気づく。 | 変化なし |

| 3 | ほとんどの人が揺れを感じ、時間が長いと不安・恐怖を感じる | 電線が少し揺れる |

| 4 | ほとんどの人が恐怖を感じる。睡眠中の人の多くが目を覚まし、吊り下げ式の電灯などが揺れる | 電線がはっきり揺れる。歩いていて揺れを感じる |

| 5弱 | 多くの人が恐怖を感じる。歩行に支障が出始め、高い位置にある書籍が本棚から落下する。 | 歩行中にふらつく |

| 5強 | 大抵の人が恐怖を感じ、棚の中の物が落ちてくる。戸が外れたり開閉できなくなっることも。 | 窓ガラスが割れる。補強していないブロック塀が落ちてきたり道路に被害が出る |

| 6弱 | 立ってることが困難になる。転倒したり家具が動く、ドアが開かなくなる | 多くの建物の窓ガラスが割れ、タイルが剥がれ落ちる |

| 6強 | 立っていられない。這わないと歩けない | 多くの建物の窓ガラスが割れ、タイルが剥がれ落下する。老木は根本から折れることもある |

| 7 | 落下物、揺れに翻弄され自由に動けない。家具の殆どが揺れに合わせて動く | ほとんどの建物の外壁タイルが剥がれ落ち、窓ガラスが割れる |

震度4以上になると、エレベーターが止まる、断水、停電、脱線…など階級が上がれば上がるほどライフラインに被害が大きくなっていきます。

そして「震度7」になると、電気・ガス・水道等の使用ライフライフラインの供給が停止、鉄道や高速道路等の交通機関が広域で破壊され、都市機能が消滅するとともに周辺の地域から孤立します。

ちなみに、なぜ震度5と6だけ「強・弱」があるかというと…

阪神・淡路大震災の際、同じ震度5・6なのに被害状況に大きな差があったため、「強・弱」の区分ができました。

震度は、マグニチュードの大きさ、震源からの距離、地盤や岩盤の状態で変わります。

では、マグニチュードってなに?と思いますよね。

意外と知らない人が多いのですが、「震度」と「マグニチュード」は異なります。

マグニチュードとは

マグニチュードとは、「地震の規模(エネルギー)を表す値」です。

マグニチュードの大きさは震源から出てくるエネルギーの大きさで数字が決まります。規模の大きな地震ほどマグニチュードは大きくなります。

大きさは「マグニチュード12」まで設定されています。

マグニチュードは値が1つ違うだけで地震の規模が大きく違ってきます。

なぜなら…

マグニチュードの値が1つ上がると地震のエネルギーは32倍。

になるからです。2つ上がると32×32で1024倍にもの大きさになります。

例えば、

「マグニチュード8の地震」は

- マグニチュード7の約32個分のエネルギー

- マグニチュード6の約1024個分のエネルギー

に相当します。マグニチュードがひとつ大きくなると規模も被害状況も大きく変わります。

マグニチュードと地震の規模

あまり知られていませんが、マグニチュードにはいくつか種類があります。

日本が使用しているのは日本の気象庁が定めている「気象庁マグニチュード(Mj)」。日本の地質構造などを調査し日本に合ったマグニチュードを気象庁が発表しています。

| マグニチュード | 規模 | 日本で起きた地震 |

|---|---|---|

| -2~1 | 極微小地震 | |

| 1~3 | 微小地震 | |

| 3~5 | 小地震 | |

| 5~7 | 中地震 |

2003年:宮城県北部地震(Mj6.2) 2016年:熊本地震(Mj7.3) |

| 7~8 | 大地震 | 1923年:関東大震災(Mw6.9~7.0) 1995年:阪神・淡路大震災(Mj7.3) 2015年:小笠原諸島西方沖地震(Mj8.1) |

| 8~9 | 巨大地震 | |

| 9~10 | 超巨大地震 | 2011年:東北地方太平洋沖地震(Mw9.0) |

| 10~11 | 生命絶滅 | |

| 11~12 | 地球消滅 |

※Mw⇒「モーメントマグニチュード」。中規模以上の地震においてエネルギー量を表す指標値。

地球上で起こり得る最大の地震は「マグニチュード10」です。

なぜなら、それ以上の規模になると

- マグニチュード10⇒地球の生命は絶滅

- マグニチュード11⇒巨大隕石が衝突するレベル

- マグニチュード12⇒地球が真っ二つに割れて起こる地震

と考えられ、生命は愚か地球そのものが破壊されるレベルと考えられているからです。

震度とマグニチュードの違いや関係

震度は、地面の揺れの大きさを表し、マグニチュードは、地震そのものの大きさを現しています。

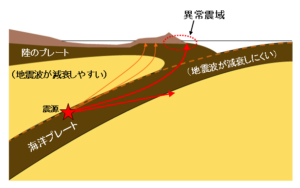

しかし、これだけだとちょっと分かりづらいという方もいると思うので、分かりやすく図で説明していきます。

(図:気象庁)

この図で言うと、

- マグニチュード⇒震源で発生されるエネルギーの大きさ

- 震度⇒地上で揺れる大きさ

です。

つまり、震源部分の地震の規模をマグニチュードで現し、震源から揺れが地上へ向かい、地表で揺れている大きさを、震度と言います。

マグニチュードは、地震の震源(中心)の大きさなので、ひとつの地震に一つだけですが、震度は、震源からの距離などで変化します。

例えば…

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)2011年3月11日

【マグニチュード】9

【震度】宮城県栗原市⇒震度7

福島県白河市⇒震度6強

群馬県桐生市⇒震度6弱 など

大阪府北部地震 2018年6月18日

【マグニチュード】6.1

【震度】大阪府高槻市⇒6弱

大阪府吹田市⇒5強

京都府宇治市⇒5弱 など

となっています。

地震の規模(マグニチュード)が大きくても震源から遠ざかれば震度は小さく、マグニチュードが小さくても震源に近ければ震度は大きくなります。

まとめ

最後にここまでの内容をまとめると、

- 「マグニチュード」は地震の規模を表す

- 「震度」は地震の揺れの大きさを表す

- マグニチュードはひとつの地震にひとつだけ

- 震度はマグニチュード・震源からの距離・地盤や岩盤の状態で変動する

です。

地震の多い日本に住んでいる私達にとっては、マグニチュードよりも実際に感じる震度の方が影響が大きいかもしれません。

ただ、マグニチュード6以上の地震は大きな被害をもたらしているのも事実なので地震には十分な注意したほうが良いですよね。

コメント